DER CLUB

WAC-Heft 09/1953

24-Stunden von LeMans

Text: Richard von Frankenberg

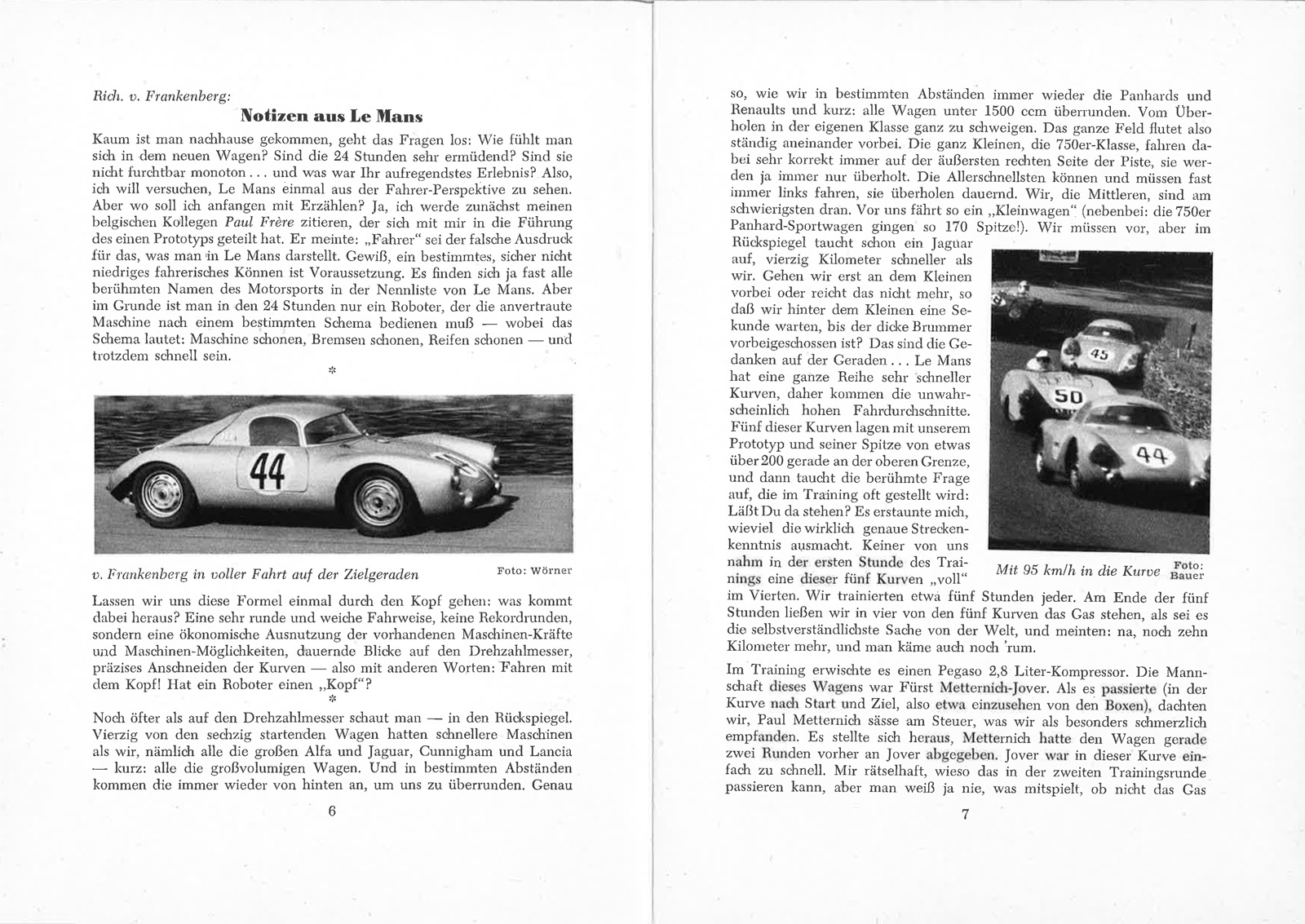

Kaum ist man nachhause gekommen, geht das Fragen los: Wie fühlt man sich in dem neuen Wagen? Sind die 24 Stunden sehr ermüdend? Sind sie nicht furchtbar monoton und was war Ihr aufregendstes Erlebnis? Also, ich will versuchen, Le Mans einmal aus der Fahrer-Perspektive zu sehen. Aber wo soll ich anfangen mit Erzählen? Ja, ich werde zunächst meinen belgischen Kollegen Paul Frère zitieren, der sich mit mir in die Führung des einen Prototyps geteilt hat. Er meinte: „Fahrer“ sei der falsche Ausdruck für das, was man in Le Mans darstellt. Gewiß, ein bestimmtes, sicher nicht niedriges fahrerisches Können ist Voraussetzung. Es finden sich ja fast alle berühmten Namen des Motorsports in der Nennliste von Le Mans. Aber im Grunde ist man in den 24 Stunden nur ein Roboter, der die anvertraute Maschine nach einem bestimmten Schema bedienen muß – wobei das Schema lautet: Maschine schonen, Bremsen schonen, Reiten schonen – und trotzdem schnell sein.

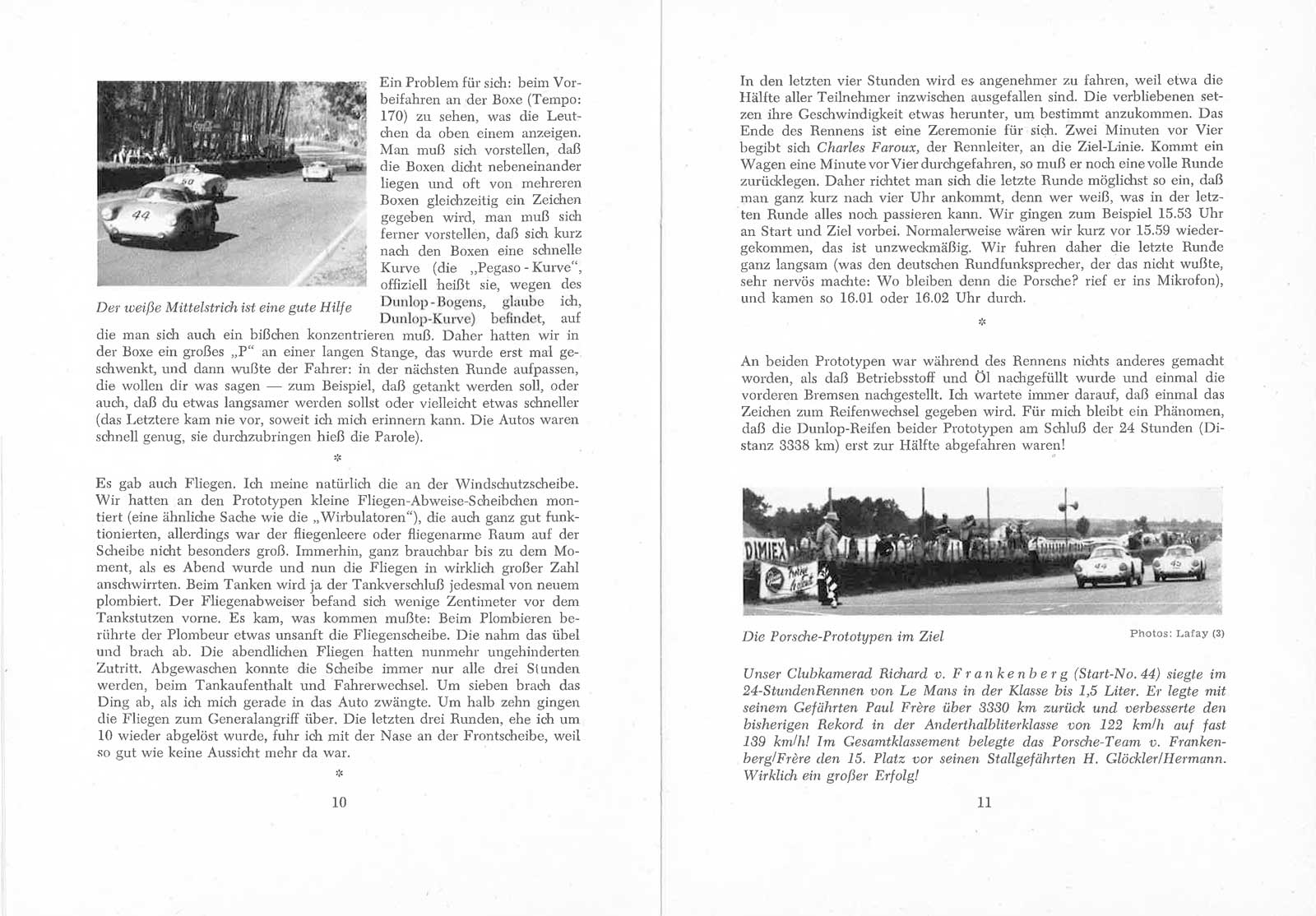

Lassen wir uns diese Formel einmal durch den Kopf gehen: was kommt dabei heraus? Eine sehr runde und weiche Fahrweise, keine Rekordrunden, sondern eine ökonomische Ausnutzung der vorhandenen Maschinen-Kräfte und Maschinen-Möglichkeiten, dauernde Blicke auf den Drehzahlmesser, präzises Anschneiden der Kurven – also mit anderen Worten: Fahren mit dem Kopf! Hat ein Roboter einen… „Kopf“? Noch öfter als auf den Drehzahlmesser schaut man – in den Rückspiegel. Vierzig von den sechzig startenden Wagen hatten schnellere Maschinen als wir, nämlich alle die großen Alfa und Jaguar, Cunnigham und Lancia – kurz: alle die großvolumigen Wagen. Und in bestimmten Abständen Kommen die immer wieder von hinten an, um uns zu überrunden. Genau so, wie in bestimmten Abständen immer wieder die Panhards und Renaults und kurz: alle Wagen unter 1500 ccm überrunden. Vom Überholen in der eigenen Klasse ganz zu schweigen. Das ganze Feld flutet also standig aneinander vorbei. Die ganz Kleinen, die 750er-Klasse, fahren dabei sehr korrekt immer auf der äußersten rechten Seite der Piste, sie werden ja immer nur überholt. Die Allerschnellsten können und müssen fast immer links fahren, sie überholen dauernd. Wir, die Mittleren sind am schwierigsten dran. Vor ein ,,Kleinwagen“ (nebenbei: die 750er Panhard-Sportwagen gingen 170 Spitze!). Wir mussen vor, aber im Rückspielgel taucht schon ein Jaguar auf, vierzig Kilometer schneller als wir. Gehen wir erst an dem Kleinen vorbei oder reicht das nicht mehr, so daß wir hinter dem Kleinen eine Sekunde warten, bis der dicke Brummer vorbeigeschossen ist? Das sind die Gedanken auf der Geraden… Le Mans hat eine ganze keine sehr schneller Kurven, daher kommen die unwahrscheinlich hohen Fahrdurchschnitte. Fünf dieser Kurven lagen mit unserem Prototyp und seiner Spitze von etwas über 200 gerade an der oberen Grenze, und dann taucht die berühmte Frage auf, die im Training oft gestellt wird: Läßt Du da stehen? Es erstaunte mich wieviel die wirklich genaue Streckkenntnis ausmacht. Keiner von uns nahm in der ersten Stunde des Trainings eine dieser fünf Kurven „voll“ im Vierten. Wir trainierten etwa fünf Stunden jeder. Am Ende der fünf Stunden ließen wIr in vier von den fünf Kurven das Gas stehen, als sei es die selbstverständlichste Sache von der Welt, und meinten: na, noch zehn Kilometer mehr, und man käme auch noch rum.

Im Training erwischte es einen Pegaso 2,8 Liter-Kompressor. Die Mannschaft dieses Wagens war Fürst Metternich-Jover. Als es passierte (in der Kurve nach Start und Ziel, also etwa einzusehen von den Boxen), dachten wir, Paul Metternich sässe am Steuer, was wir als besonders schmerzlich empfanden. Es stellte sich heraus, Metternich hatte den Wagen gerade zwei Runden vorher an Jover abgegeben. Jover war in dieser Kurve einfach zu schnell. Mir rätselhaft. wieso das in der zweiten Trainingsrunde passieren kann, aber man weis ja nie, was mitspielt, ob nicht das Gas hängen blieb oder so ein Zwischenfall. Er stellte sich, mit etwa 200, quer. Nun sind die meisten Kurven in Le Mans mit dicken Faschinen-Wällen abgesichert. Der Pegaso prallte an der Seite gegen die Faschinen, durch den Stoß wird der Fahrer auf die Straße geworfen und bricht sich dabei einen Oberschenkel sehr kompliziert. Der Wagen schleudert nochmal über die Straße und bleibt dann hängen an so einer Reisig-Barrikade. Gottseidank, der Fahrer liegt außerhalb der Linie, auf der normalerweise die folgenden Wagen durch die Kurve kommen, die hinter ihm im Training sind. Und schon springt ein Funktionär vor und winkt mit der gelben Flagge den nächsten Sportwagen zu, die scharf abbremsen. Aber ehe noch iemand beispringen kann und den Fahrer, der bewußtlos, mit Gehirnerschütterung auf der Straße liegt, auf eine Bahre betten, ereignet sich etwas Schreckliches: Der scheinbar in die Barrikaden verrannte Pegaso beginnt sich wieder zu bewegen, er rollt da es hier leicht bergab geht, wieder auf die Strecke, beschreibt einen Bogen und kommt genau auf den leblos daliegenden Fahrer zu – immerhin ein Wagen mit 1150 Kilo Gewicht. Der Zuschauern stockt der Atem, einige fangen an zu schreien da rollt der Pegaso zehn Zentimeter – mehr waren es sicher nicht – am Kopf seines Fahrers vorbei in die nächste Faschine, wo er endlich zum stehen kommt. Ein schrecklicher Augenblick. Es gab, in den Morgenstunden, auch Nebel. Genauer gesagt: Nebelschwaden. Denn der Nebel von Le Mans ist ein ganz eigenartiger Nebel. Karl Kling erzählte uns davon, vom vorigen Jahr, und wir hörten etwas ungläubig zu, bis wir’s in den ersten Morgenstunden selbst erlebten. Es handelt sich nicht um eine gleichmäliße Nebelschicht, sondern um wattebausch-artige Nebelschwaden, die dauernd auf der Wanderung begriffen sind. Sagen wir, man merkt, bei Kilometer 7,5, vor der Kurve braut sich ein Nebel zusammen. Man paßt in der nächsten Runde – fünf einhalb Minuten später – da besonders auf – aber es ist gar kein Nebel mehr da. Er befindet sich jetzt bei Kilometer 8,2 und ist viel dichter geworden. Und manchmal war der Nebel verteufelt dicht. Was tut man da? Es ist ja noch dunkel, oder jedenfalls

noch nicht richtig hell, wenn der Nebel kommt. Der Nebelscheinwerfer – ganz schön, aber die nutzen nur in den wenigen ganz langsamen Kurven. Man fährt ja eigentlich in Le Mans nachts viel schneller als seine Scheinwerfer. Auf der Geraden da fährt man dem weißen Mittelstrich nach und läßt stehen. Aber es ist schon sehr unangenehm, mit 200 in eine dichte Suppe hineinzufahren, in der man „eigentlich“ keine zwanzig Meter weit sieht. Und wenn die Nebelschwaden an den Kurven liegen – ich erzähle lieber nicht davon, wie schnell man trotzdem rumfährt, weil man an der Grasnarbe einen Punkt weiß, wo die Kurve anfängt. Bei Nacht ist die Überholerei wesentlich haßlicher als bei Tag. Wenn von hinten einer kommt, kann man bei Tag im Rückspiegel ganz gut abschätzen, ob er jetzt noch 120 Meter entfernt ist oder 180. Bei Nacht sieht man (es wird so gut wie immer mit vollem Licht getahren) nur einen unangenehm blendenden Fleck im Rückspiegel, dessen Distanz sehr ungenau bestimmen ist. Und an den Kurven gibt es die bekannten Licht-Diffusionen, wenn sich zwei Scheinwerferkegel überschneiden, und plötzlich sieht man gar nicht mehr, wo es nun wirklich ums Eck geht. Aber in 24 Stunden lernt man auch das.

Ein Problem für sich: beim Vorbeifahren an der Boxe (Tempo: 170) zu sehen, was die Leutchen da oben einem anzeigen. Man muß sich vorstellen, daß die Boxen dicht nebeneinander liegen und oft von mehreren Boxen gleichzeitig ein Zeichen gegeben wird, man muß sich ferner vorstellen, daß sich kurz nach den Boxen eine schnelle Kurve (die „Pegaso – Kurve“, offiziell heißt sie, wegen des Dunlop-Bogens, glaube ich, Dunlop-Kurve) befindet, auf die man sich auch ein bißchen konzentrieren muß. Daher hatten wir in der Boxe ein großes „P“ an einer langen Stange, das wurde erst mal geschwenkt, und dann wußte der Fahrer: in der nächsten Runde aufpassen die wollen dir was sagen – zum Beispiel, daß getankt werden soll, oder auch, daß du etwas langsamer werden sollst oder vielleicht etwas schneller (das Letztere kam nie vor, soweit ich mich erinnern kann. Die Autos waren schnell genug, sie durchzubringen hieß die Parole).

Es gab auch Fliegen, ich meine natürlich die an der Windschutzscheibe. Wir hatten an den Prototypen kleine Fliegen-Abweise-Scheibchen montiert (eine ähnliche Sache wie die „Wirbulatoren“), die auch ganz gut funktionierten, allerdings war der fliegenleere oder fliegenarme Raum auf der Scheibe nicht besonders groß. Immerhin, ganz brauchbar bis zu dem Moment, als es Abend wurde und nun die Fliegen in wirklich großer Zahl anschwirrten. Beim Tanken wird ja der Tankverschluß jedesmal von neuem plombiert. Der Fliegenabweiser befand sich wenige Zentimeter vor Tankstutzen vorne, Es kam, was kommen mußte: Beim Plombieren berührte der Plombeur etwas unsanft die Fliegenscheibe. Die nahm das übel und brach ab. Die abendlichen Fliegen hatten nunmehr ungehinderten Zutritt. Abgewaschen konnte die Scheibe immer nur alle drei Stunden werden, beim Tankaufenthalt und Fahrerwechsel. Um sieben brach das Ding ab, als ich mich gerade in das Auto zwängte. Um halb zehn gingen die Fliegen zum Generalangriff über. Die letzten drei Runden, ehe ich um 10 wieder abgelöst wurde, fuhr ich mit der Nase an der Frontscheibe, weil so gut wie keine Aussicht mehr da war.

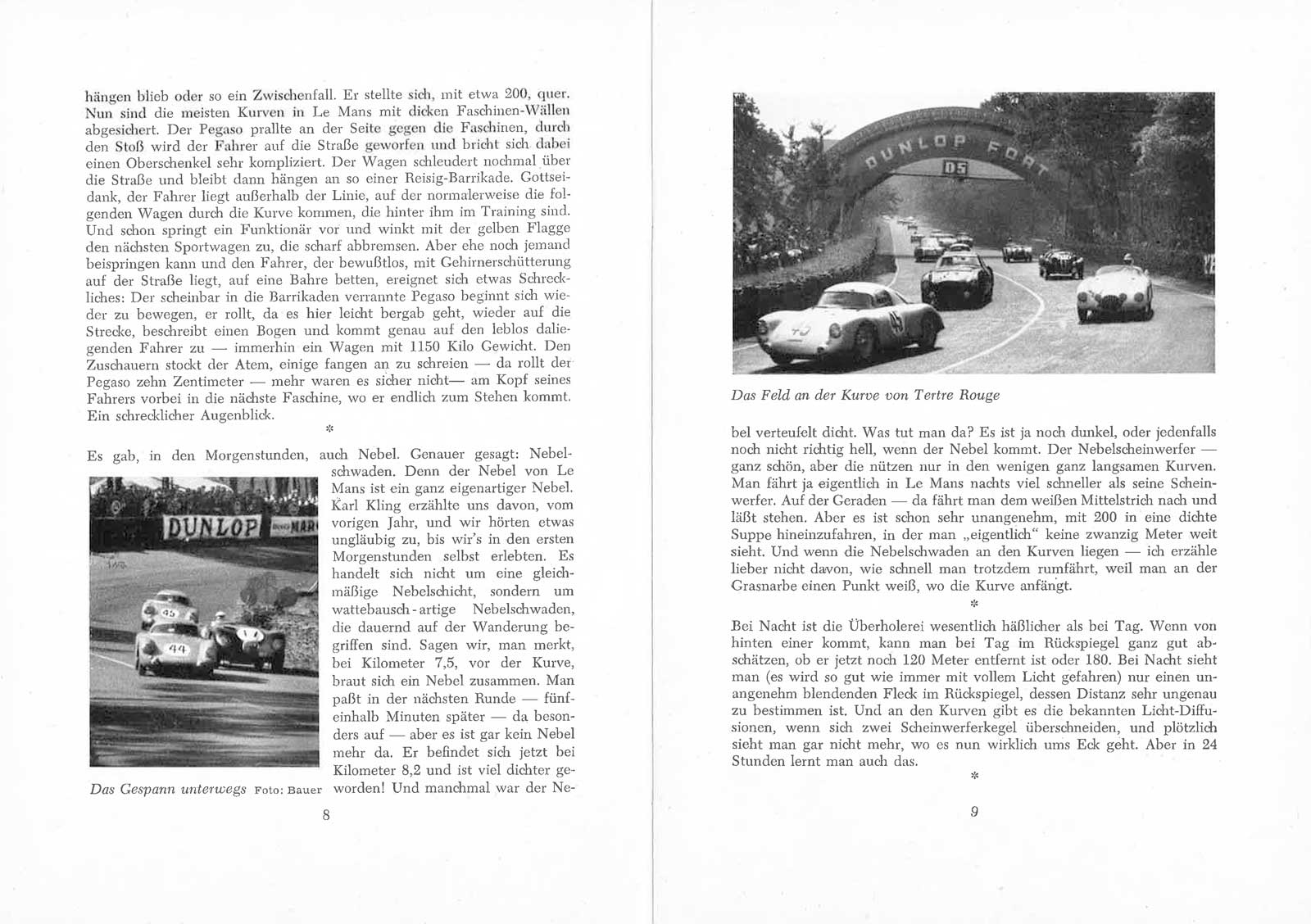

In den letzten vier Stunden wird es angenehmer zu fahren. weil etwa die Hälfte aller Teilnehmer inzwischen ausgetfallen sind. Die verbliebenen setzten ihre Geschwindigkeit etwas herunter, um bestimmt anzukommen. Das Ende des Rennens ist eine Zeremonie für sich. Zwei Minuten vor Vier begibt sich Charles Faroux, der Rennleiter, an die Ziel-Linie. Kommt ein Wagen eine Minute vor Vier durchgefahren, so muß er noch eine volle Runde zurücklegen. Daher richtet man sich die letzte Runde möglichst so ein, daß man ganz kurz nach vier Uhr ankommt, denn wer weiß, was in der letzten Runde alles noch passieren kann. Wir gingen zum Beispiel 15.53 Uhr

an Start und Ziel vorbei. Normalerweise wären wir kurz vor 15.59 wiedergekommen, das ist unzweckmäßig. Wir fuhren daher die letzte Runde ganz langsam (was den deutschen Rundfunksprecher, der das nicht wußte, sehr nervös machte: Wo bleiben denn die Porsche? rief er ins Mikrofon). und kamen so 16.01 oder 16.02 Uhr durch. An beiden Prototypen war während des Rennens nichts anderes gemacht worden, als daß Betriebsstoff und Öl nachgefüllt wurde und einmal die vorderen Bremsen nachgestellt. Ich wartete immer darauf, daß einmal das Zeichen zum Reifenwechsel gegeben wird. Für mich bleibt ein Phänomen, daß die Dunlop-Reifen beider Prototypen am Schluß der 24 Stunden (Distanz 3338 km) erst zur Hälfte abgefahren waren!

Unser Clubkamerad Richard v. Frankenberg (Start-No. 44) siegte im 24-StundenRennen von Le Mans in der Klasse bis 1,5 Liter. Er legte mit seinem Gefährten Paul Frère über 3330 km zurück und verbesserte den bisherigen Rekord in der Anderthalbliterklasse von 122 km/h auf fast 139 km/h! Im Gesamtklassement belegte das Porsche-Team, v. Frankenberg/Frère den 15. Platz vor seinen Stallgefährten H. Glöckler/Hermann. Wirklich ein großer Erfolg!

Text: Richard von Frankenberg